丹後半島の海路の謎

〜日本海から阿蘇海へ 潮流の難所を避けた人々の道筋〜

前回のブログにも登場したSさんから、また有力な情報をいただきました。

↓前回のブログはこちら

丹後半島より西側の日本海から上陸した人々が、どのようにして天橋立がある阿蘇海方面に辿りついたかが、以前から疑問でした。

というのも、半島を回り込むのは、潮流が激しく難しいと聞いていたからです。

Sさんによると、主要となったと考えられるのは、竹野川から入り、京丹後市の大宮から峠を越えるルートとのこと。

今回は、その道筋を辿った人々が、当時見たであろう景色を想像してみます。

Wikipediaより引用

竹野川ルートの景観と遺跡

〜立岩から間人ラグーンへ。水晶を求めた渡来人たち〜

京丹後市間人 立岩

京丹後市間人 立岩

立岩を目印にやって来た人々は、当時はラグーンであった間人(たいざ)に上陸。

そこには、ラグーンを見下ろすように、丹後三大古墳の一つ、神明山古墳があります。

神明山古墳の墳頂から、立岩方面を望む。前方の平野部はラグーンだったとのこと。

竹野川を船で南下していくと、途中には、弥生時代の玉作り工房跡である奈具岡遺跡があり、渡来人たちは当初はここで採れる水晶を求めて来たのかもしれません。

奈具岡遺跡出土の水晶 文化遺産オンラインより引用

峰山の入口付近に弥生時代の土器が出土している涌田山古墳群があり、そこから平野が広がります。

平野を囲む四方の山々には、尾根に張り付くように台状墓が造られており、その中には、前回のブログでも紹介した松田墳墓群もあります。

松田墳墓群 Sさん提供

台状墓を見上げながらさらに南下していくと、大宮賣神社が鎮座する大宮町の周枳(すき)に到着。

大宮町周枳に鎮座する大宮賣神社

大宮から大内峠を越えれば、阿蘇海に浮かぶ天橋立が見えてきます。

大内峠から見た阿蘇海と天橋立。

最終的には、前回のブログにも登場した弓木の地に至るというコースになります。

もうひとつの道―福田川ルート

〜網野銚子山古墳から赤坂今井墳丘墓へ、古代のランドマークを辿る〜

実は、大宮へ向かうルートはもう一つあります。

それは、網野町から福田川で南下するルート。

網野町といえば、これまた丹後三大古墳の一つ網野銚子山古墳があります。

網野銚子山古墳から河口部を望む。築造時には、古墳のすぐそばまで海が迫っていたという。

古代には海が間近にまで迫っていたとされているので、網野町の市街地は、入江のようになっていたのかもしれません。

であれば、丘陵地に造られた網野銚子山古墳も、間人の神明山古墳同様、海からランドマーク的に見えたことでしょう。

福田川を南下し、現在は京都丹後鉄道が走る網野峰山線を東に折れて進めば、峰山市街に至りますが、その直前にガラスの頭飾りが出土した赤坂今井墳丘墓が見えてきます。

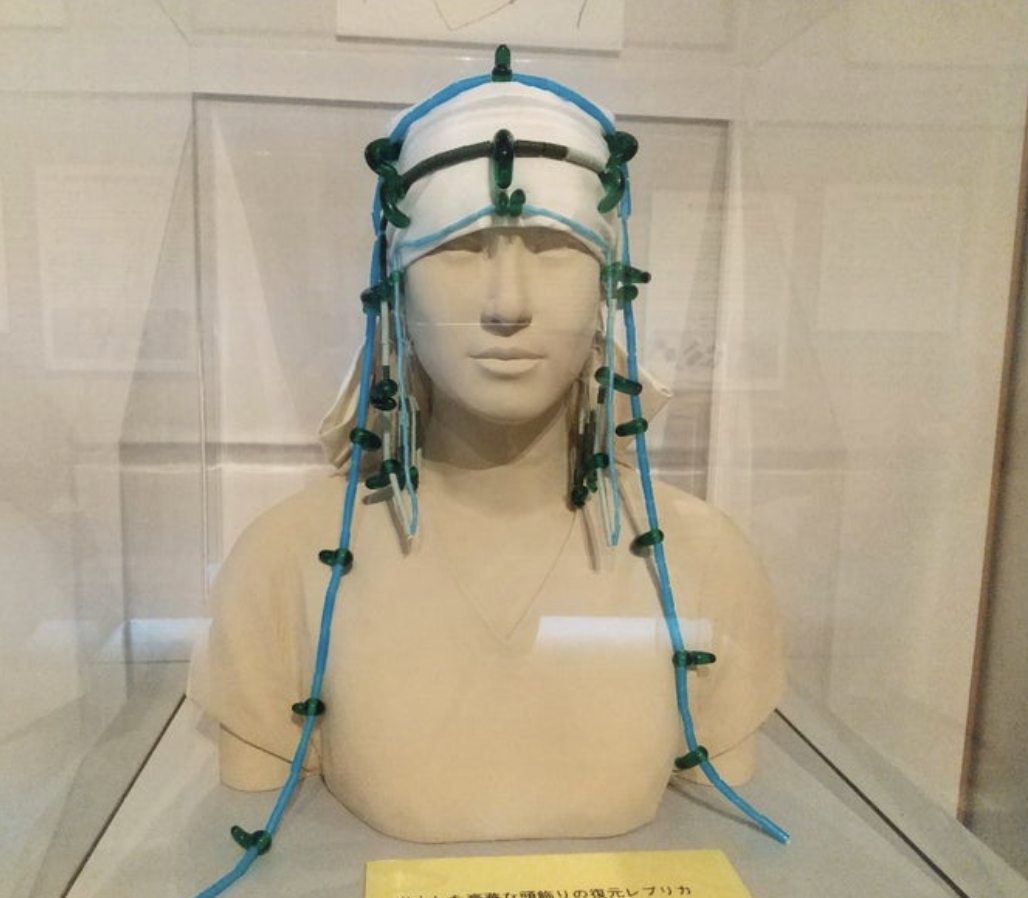

赤坂今井墳丘墓出土 ガラスの頭飾り

このように想像していくと、墳墓や遺跡がある立地の一つ一つに意味があることが明確になってきますね。

水無月神社と渡来系帰化人 忌寸

〜間人と網野に祀られた「水無月神社」と月読信仰〜

ここでやはり個人的に気になるのは、月読についてです。

ここからは、この2つのルートと月読について検証していきましょう。

まず、竹野川ルートの入り口である間人(たいざ)。

ここにそびえる立岩のそばには、月読を祀る「水無月神社」が鎮座します。

当社の宮司家は、権力抗争から逃れてきた間人(はしひと)皇后に従ってきた東漢氏(やまとのあやうじ)の子孫とされ、前回のブログでも触れたように、彼ら渡来系帰化人に与えられた姓が忌寸(いみき)です。

間人 間人皇后と聖徳太子像 親子は東漢氏と共にこの地まで逃れてきたという。

京都松尾大社の境外摂社月読神社には聖徳太子を祀る太子社があり、太子は月読を信仰していたとも伝わる。

次に、網野の福田川から入るルートです。

福田川の河口部を挟むように、「嶋子神社」と「日吉神社」が鎮座します。

嶋子神社の嶋子とは、こちらも前回にも触れたように、浦島太郎のモデルであり、月読を祖神とすると伝わります。

嶋子神社にある浦嶋子の像

また、対岸にある日吉神社の境内社には「水無月神社」があり、7月に開催される「水無月祭」のクライマックスでは、浦島太郎と竜宮城の姫を乗せた「亀みこし」が海に入るそうです。

日吉神社の境内社 水無月神社

つまり、竹野川ルート、福田川網野ルートのいずれも、河口部には「水無月神社」が鎮座していることになります。

そして、そのいずれも月読との関係が濃厚と考えられるのです。

峠を越えて至る地に残された月読の痕跡

〜「水無月」という隠されたキーワード〜

そして竹野川ルートと、福田川網野ルートが合流し、大宮から峠を越えたその先にある地が「弓木」です。

忌寸が転じて弓木となったとされるこの地にも、月読を祀る「水無月神社」が鎮座します。

さらには、弓木に隣接する岩滝地区に鎮座する「板列神社」の境内社にも「水無月神社」があります。

板列神社 境内社にも水無月神社がある

この岩滝には、ガラス釧が出土した大風呂南墳墓群があります。

大風呂南墳墓群出土 ガラス釧

当時、ガラスは大陸から持ち込まれる貴重なもので、この地に海外と繋がりの深い有力者がいたことをあらわしています。

Sさんによると、舞鶴にも「水無月神社」や「月読神社」、もしくは月読を祀る神社があり、いずれも河口部に位置しているとのこと。

月読は海人族が信仰した神ということで、河口部に関連する神社があることは、当然ともいえますが、加えて「水無月」が、月読の隠されたキーワードのような気がしてきました。