起点は丹後の台状墓

日頃から北近畿の情報をいただいているSさんが、初めて講演会に登壇されるということで、丹後を訪ねました。

講演会の翌日はそんなSさんが、発掘調査作業員として実際に発掘をされた「松田古墳群」に連れて行ってくださいました。

発掘中の現場には立ち入りができないため、入り口付近で写真を見せていただきながらの説明です。

松田古墳群 写真提供S氏

「松田古墳群」は京丹後市大宮町の丘陵地に築かれた墳墓群で、弥生時代から古墳時代にかけての台状墓や古墳が59基確認されています。

台状墓とは尾根を方形に削り出した弥生時代の墓で、丹後地方ではよく見られる墳墓です。

Sさんが発掘を担当した「B支群」の特徴は、一つの尾根上に台状墓と方墳が連続して築かれている点です。

初期には複数の埋葬施設が寄り添うように造られますが、古墳時代に近づくと単独の埋葬施設が主流になります。

そこからは、当初は存在しなかった身分差が、時代とともに広がっていった背景があると考えられます。

弓ノ木と弓木

後日、Sさんから「鳥取では珍しい台状墓」として、ある遺跡の画像が送られてきました。

「地名も気になりませんか」というのでキャプションを注視すると「本高弓ノ木遺跡」とありました。

鳥取県教育委員会調査報告書より引用

この時、私たちが注目したのは、「弓ノ木」という地名です。

以前、丹後の与謝野町に弓木という地名があり、気になって調べてみたところ、「忌寸」が由来であることがわかりました。

「忌寸(いみき)」とは、東漢氏(やまとのあやうじ)などに与えられた姓で、渡来系帰化人を意味します。

丹後弓木の近くには、ガラス釧が出土した「大風呂南墳墓群」があり、また弓木には月読を祀る「水無月神社」が鎮座することから、忌寸とガラスと月読には関係性があるのではないかと、以前から疑っていたのです。

大風呂南墳墓群出土 ガラス釧

妻木晩田遺跡と「弓」

もう一箇所、Sさんが気になると教えてくれたのは、鳥取県の妻木晩田遺跡・松尾頭地区です。

高地に築かれたこの遺跡からは、米子方面の「弓ヶ浜」を望むことができ、ここでも「弓」の名が現れます。

妻木晩田遺跡から望む弓ヶ浜

「弓」だけでなく、「松尾」という響きにも意味を感じているのですが、長くなりますので、今回は割愛させていただきます。

しかし、Sさんが注目された点は、地名の響きだけではなかったようです。

古代ガラスに詳しいSさんが着目したのは、妻木晩田遺跡で見つかったガラス玉の約7割が、この地区から出土しているということでした。

弓や松尾といった地名と、大量のガラス出土。

これらの組み合わせは偶然なのか、引き続き探求していきたいと思います。

妻木晩田遺跡 古い時代の四隅突出型墳丘墓がある

ラグーンを見下ろす墳丘墓

鳥取でガラスと聞いて私が思い出したのは、かつてはラグーンであった湖山池を見下ろす位置にある「松原1号墓」です。

こちらは、弥生時代の終わり頃築造の墳丘墓で、丹後ブルーと呼ばれる、アクアブルーのガラス製品が出土しています。

松原1号墓 鳥取県遺跡マップより引用

松原1号墓出土鉄製品とガラス玉 鳥取県遺跡マップより引用

約1200点にものぼるというガラス製品の量は、鳥取の遺跡では他に例がなく、県の埋蔵文化財センターのホームページにも、「当時のガラス生産地であった京都府北部地域との交流がうかがえる」とあります。

どうやらこの時期に、因幡と丹後に交流があったことは間違い無さそうです。

台状墓から四隅突出型墳丘墓へ

湖山池湖畔といえばもう一つ、すでに消滅している「西桂見墳丘墓」も見逃せません。

地名にある「桂」は月読が降臨した木ですが、その関係性を裏付けるようにこの地域には、月読を祀る神社が数社あります。

鳥取市桂見 桂尾神社 祭神 月讀尊

桂見に隣接する布勢鶴差奥墳墓群 鳥取県遺跡マップより引用

布勢鶴差奥墳墓群埋葬施設 鳥取県遺跡マップより引用

「西桂見墳丘墓」は弥生時代の出雲によく見られる四隅突出型墳丘墓ですが、最大一辺が64mと推測されており、これが事実であれば、出雲の「西谷3号墓」を大きく上回ります。

島根県 西谷墳墓群 Wikipediaより引用

しかも、「西谷3号墓」より築造時期が古い。

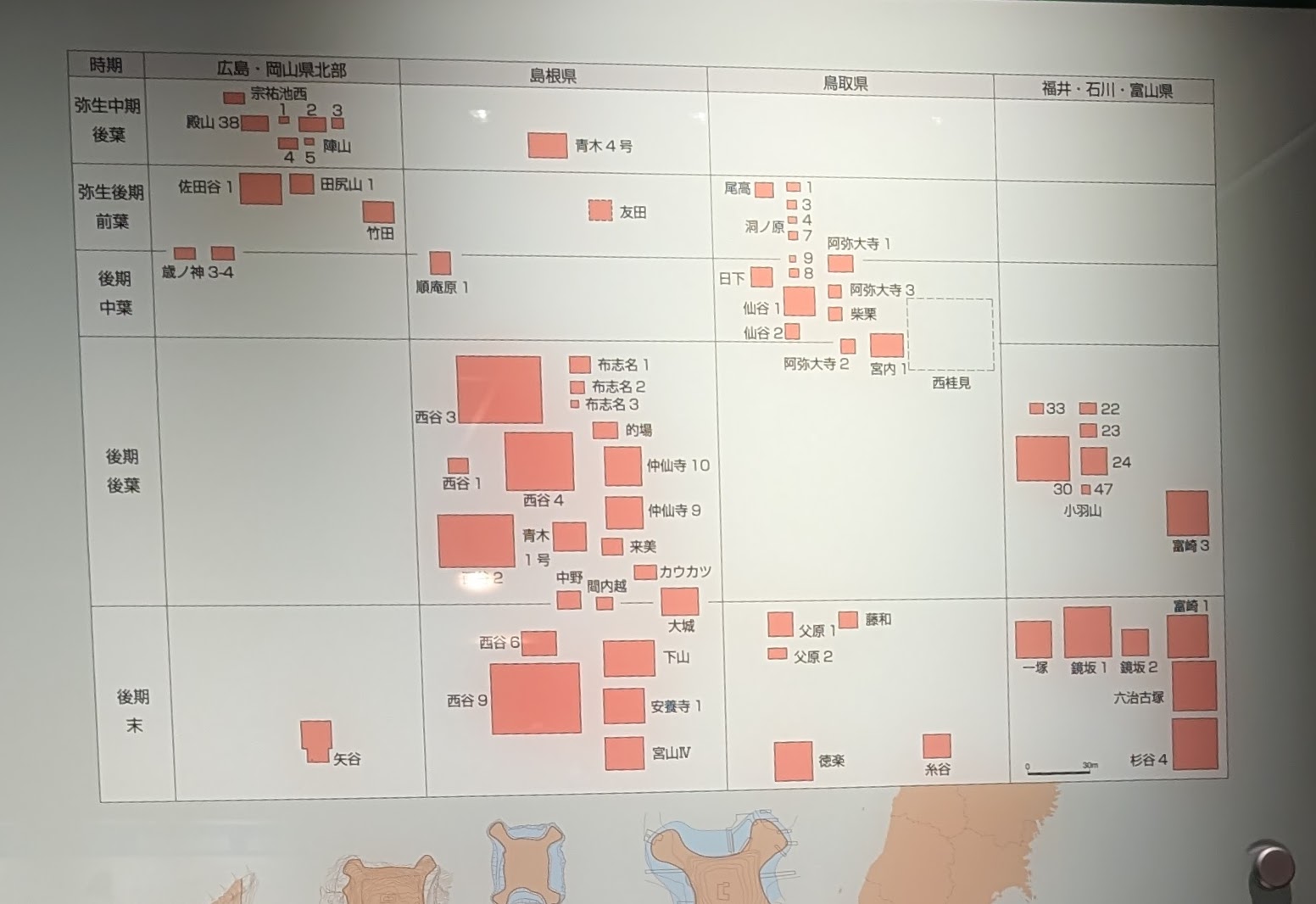

各地の方形墓の築造年表(西桂見は西谷より古いとみられる)

「西桂見墳丘墓」には貼石や立石も見られたとの話もあり、島根県出雲市の青木遺跡では、四隅突出型墳丘墓と方形貼石墓が同時に見られることから、方形貼石墓であったとする見方もあるようです。

島根県 青木遺跡(方形貼石墓)

方形貼石墓は丹後地域でも見られ、これまで発見された中で最大規模のものは、京都府与謝野町の「日吉ヶ丘貼石墓」です。

この「日吉」という響きにも思うところがあるのですが、それについての説明もまたの機会にいたしましょう。

2つの千代川

ここでSさんが、手元にあった資料から、鳥取の台状墓について、2つのポイントを示してくれました。

①鳥取で台状墓はかなり珍しいが、ガラスや鉄が出る墳墓は台状墓である。

②鳥取での台状墓は千代(せんだい)川付近に集中している。

①については、以前より予測していました。

丹後の墳墓といえば、ガラスと鉄と言われるほどの出土量で、他に追随を許しません。

そんな丹後で多く見られる台状墓ですから、副葬品にも共通性が見られるだろうと推測していたのです。

②の千代川には、以前から直感的に月読との関係性を疑っていました。

読み方は違いますが、千代川(ちよかわ)という地名が、月読を祀る神社が多い京都府亀岡市にもあるからです。

亀岡市千代川周辺地図

小山月神社・月読神社・大井神社(いずれも祭神は月読)

藤越神社 祭神:カヤノヒメ(木花咲耶姫の母)〜月読を信仰する阿多隼人が祀ったか?〜

鳥取の千代川が流れる八頭郡には、月読が兎に化身して天照大神を導き、氷ノ山を越えて、元伊勢方面に向かったとの伝承があります。

鳥取県八頭郡 白兎神社(白兎に化身した月読の伝承が残る)

このように、離れた場所にある2つの千代川には、月読の痕跡が見られるのです。

2つの「わかさ」

鳥取の千代川を南下した、八頭郡若桜 (わかさ)町からは、氷ノ山を越えて但馬養父(やぶ)の関宮へ抜ける旧伊勢道があります。

若桜町HPより引用

養父をルーツとする朝倉氏は、日下部氏を祖とする氏族です。

丹後伊根に鎮座する宇良神社の祭神 浦島子は日下部氏の祖とされ、島子は月読を祖神とすると伝わります。

宇良神社に伝わる浦嶋子の伝説(日本最古の浦島伝説)

これらのことから、月読を信仰する人々が、この街道を越えたのではないかと推測しています。

事実、養父には、五社神社(養父神社境内摂社)等、月読を祀る神社が数社存在します。

想像力を逞しくするなら、氷ノ山を越えてきた月読を信仰する人々によって、ガラスや台状墓といった技術や文化は運ばれてきた……のかも?

戦国時代、朝倉氏は越前を拠点とします。

福井県 劔神社(かつて越前国は朝倉氏が治めていた)

八頭の若桜と、但馬から越前の間に位置する若狭。

このように考えれば、朝倉氏の辿ったであろう道中に同じ響きの「わかさ」地名があることも、偶然では無いかもしれません。

若狭(福井県小浜市) 寶鏡神社(祭神:月読)