蒲生地名が気になったきっかけ

京丹波町の蒲生野(こもうの)遺跡の、弥生中期の方形周溝墓から、ガラス玉が見つかったとのニュースがありました。

弥生中期のガラス玉としては、近畿では2例目ということで話題になっています。(リンク記事は有料です)

蒲生野遺跡は、亀岡から由良川水系を使って丹後へ向かう、仲間内で「月読ルート」と呼んでいる、海人族が辿った形跡が見られるルート上に位置します。

同じ地区内にある美月遺跡からは、弥生時代中期のV字形の溝や水を引くための水路が見つかっており、当時としては先進的な土木技術も有していたようです。

美月遺跡 弥生時代中期のV字溝 京都大学大学院文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センターホームページより引用

また、巫女埴輪が出土したことで知られる塩谷古墳群からもほど近く、北近畿と畿内を結ぶ要所として、この周辺は長期的に栄えたようです。

読み方は異なりますが、蒲生と書く地名は他にもあった覚えがあり、なんとなく心に引っかかったので、今回は蒲生地名について調べてみることにしました。

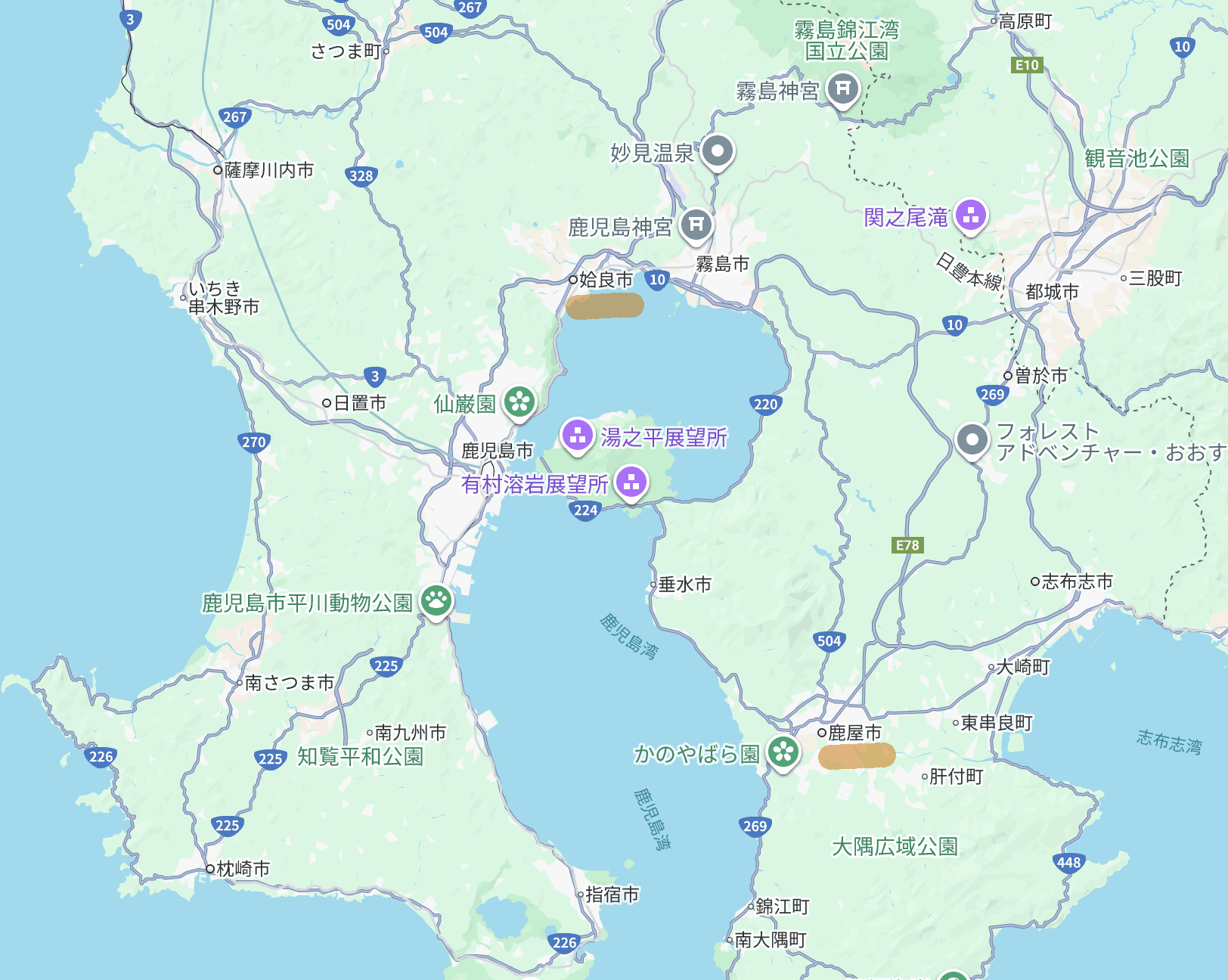

鹿児島 蒲生町

蒲生(かもう)町は、鹿児島県の中央部にあった町で、姶良(あいら)郡に属していました。

姶良とは、吾平津姫(あひらつひめ)のことであり、彼女は神武天皇が九州で娶った最初の妻です。

阿多之小椅君を兄に持ち、古事記によると火照(海幸)の子孫が隼人阿多君とあることから、彼女も阿多隼人と思われます。

姶良郡は、現在の鹿屋(かや)市にあったともされますが、カヤとは、木花咲耶姫の母、カヤノヒメに由来すると考えられます。

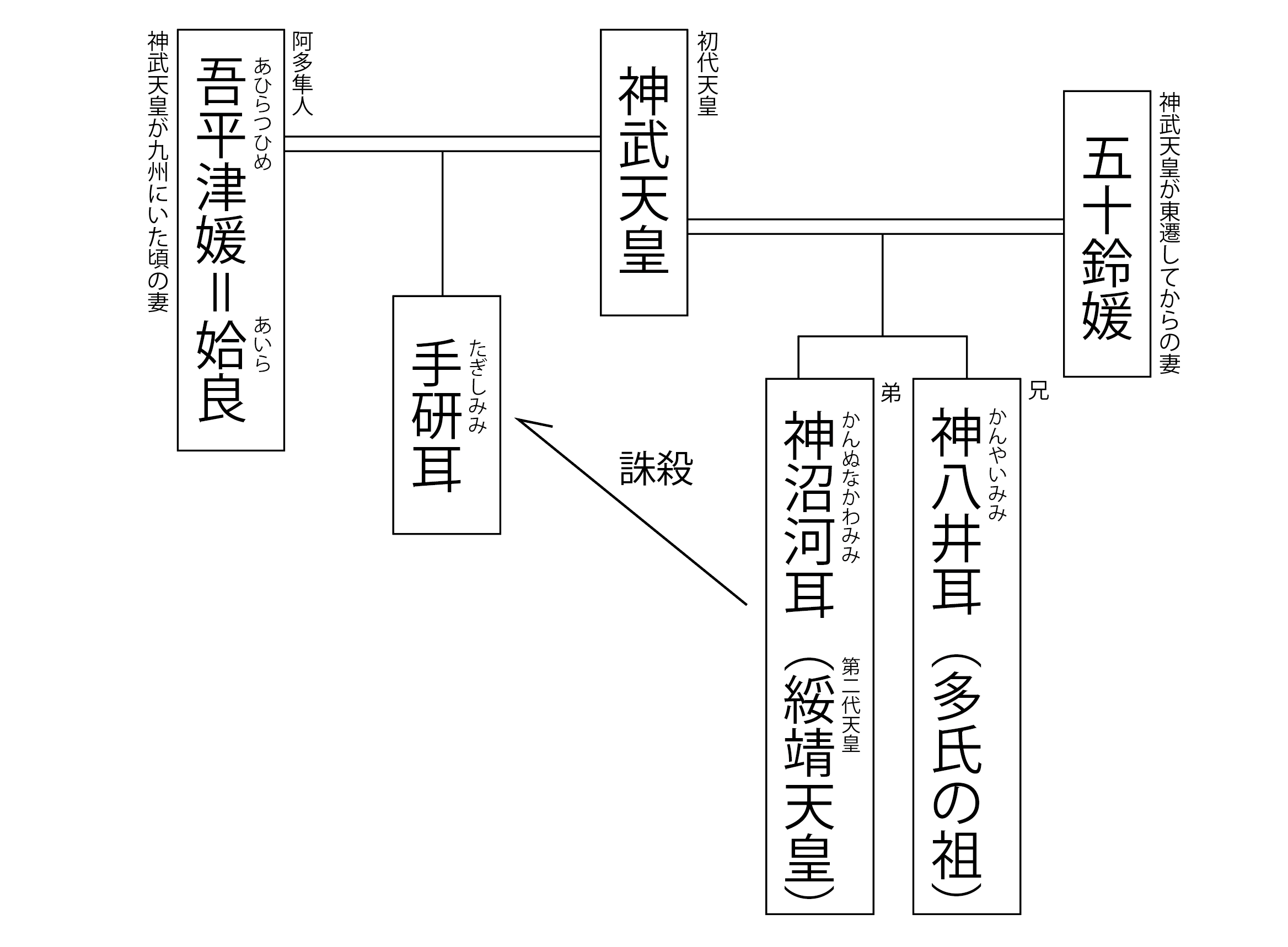

神武天皇の死後、吾平津姫の子 手研耳(たぎしみみ)は、神武天皇が畿内で得た妻 五十鈴姫の子ら(神八井耳と神渟名川耳)に反乱を起こします。

この戦いで、手研耳を討ち取った弟の神渟名川耳は綏靖天皇として即位し、兄の神八井耳は天皇に仕える多氏の祖となりました。

滋賀 蒲生郡

市辺押磐皇子が、皇位を狙うワカタケル(雄略天皇)に狩りに誘われ、暗殺された場所は蚊屋野(かやの)とあり、現在の近江八幡市から蒲生郡日野町あたりにかけて広がっていた野と考えられています。

ここでカヤと蒲生の組み合わせが、再び登場しましたね。

また、天智天皇の後宮に入った額田王が、元夫 天武天皇への思いを詠んだ歌とされる

あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る

の題詞には、「天皇、蒲生野に遊猟する時に額田王の作る歌」とあります。

こちらの蒲生野に関しては、近江八幡市と東近江市の境にある船岡山山麓と推定され、近江八幡市安土町内野には蒲生の小字名も残っています。

ここは、市辺押磐皇子が暗殺された蚊屋野とも重なるエリアで、東近江市側には皇子の墓とされる市辺古墳もあります。

男性が狩りをしている間、女性は薬草摘みなどを楽しんだともされており、狩場は今で言うレジャースポットのようなものだったのでしょうか。

ここで皇族や貴族たちは、しばし都の喧騒を離れて、のびのびとした時間を過ごしたのでしょう。

しかし、人目に触れないプライベートな場所だからこそ、時には悲劇の舞台に選ばれたのかもしれません。

滋賀県船岡山山麓 蒲生野遊猟図レリーフ 東近江市観光サイトより引用

大阪 蒲生

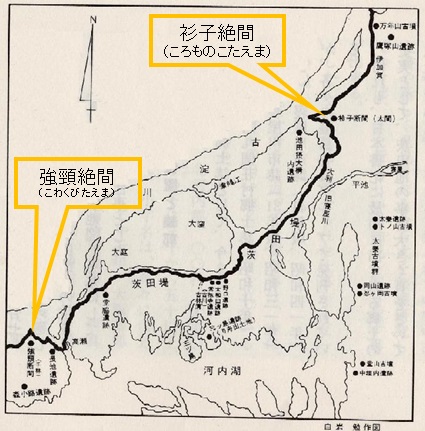

仁徳天皇の時代、淀川沿いに茨田堤(まむたのつつみ)と呼ばれる堤防がありました。

しかし、何度工事をしても堤が流される場所が2ヶ所あり、天皇が苦悩していると、夢の中に神が現れ、決壊する地点に人身御供をせよと伝えました。

国土交通省ホームページより引用

人柱の1人、武蔵国の強頸(こわくび)が川に投げ込まれ、溺死した場所を強頸絶間といい、大阪市旭区にその碑が残ります。

旭区に隣接する城東区に蒲生地名がありますが、今のところ茨田堤との関係性は定かではありません。

もう1人は、河内の豪族 茨田 衫子(まむた の ころものこ)と言い、この者は神とウケイをすることで命拾いしました。

そんな衫子が川に投げ込まれた地点は衫子絶間と言い、寝屋川市に碑があります。

『新撰姓氏録』によると、茨田連氏は「多朝臣同祖」、「神八井耳命男彦八井耳命之後也」とあり、衫子は多氏と考えられます。

蒲生を追っていて多氏が登場するのは、鹿児島に続いて2度目です。

これは偶然でしょうか?

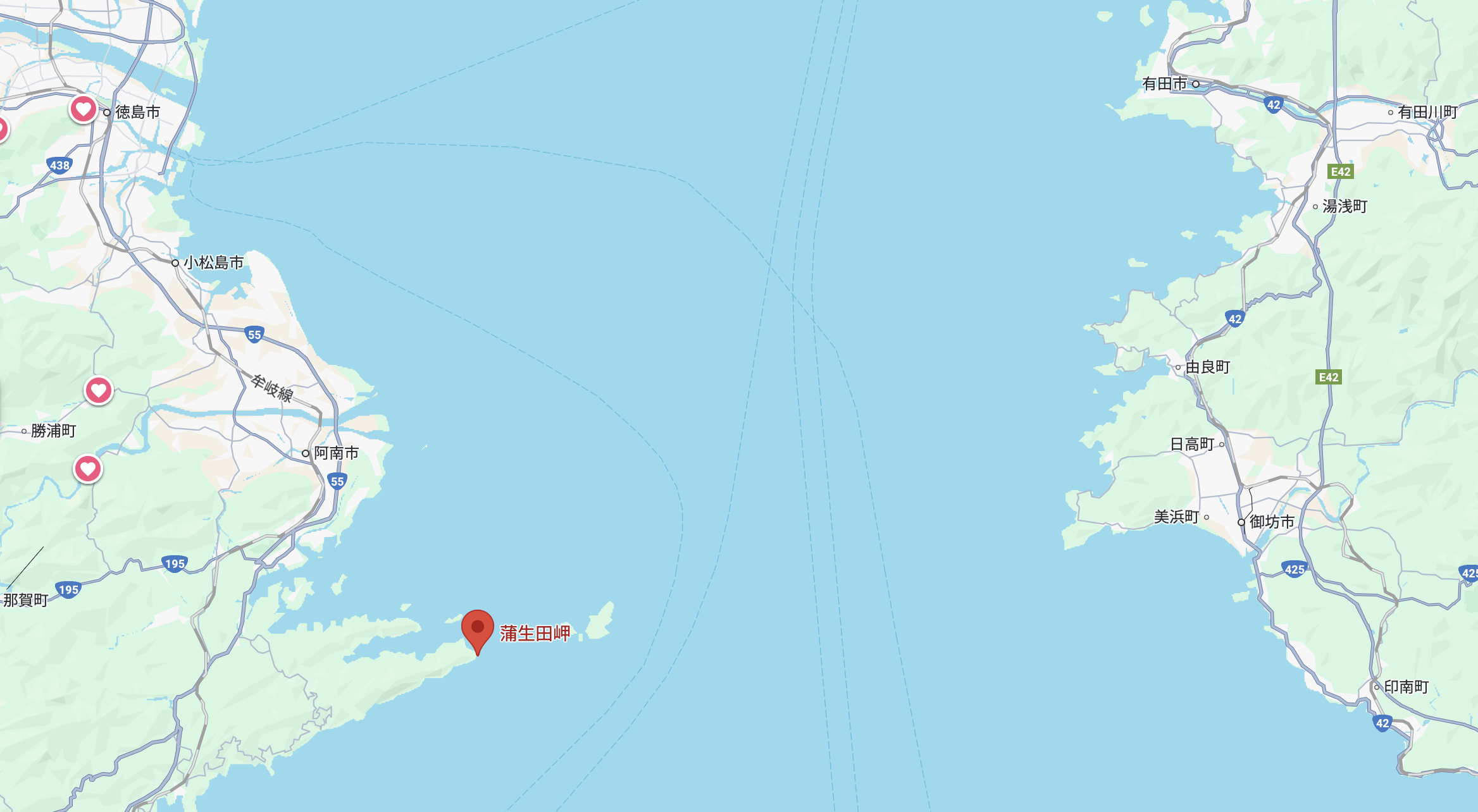

徳島 蒲生田岬

徳島県阿南市椿町蒲生田には、因幡の白兎伝説とよく似た話があります。

こちらでは、大国主命が蒲(ガマ)の穂を敷いて、皮をはがれて赤膚になったうさぎが蒲の穂の上に寝転んで体を癒したことから、蒲生と呼ばれるようになったとされています。

阿南市は海部の地であり、椿町蒲生田に鎮座する賀立神社や近辺の神社の社殿や境内には、海人族が信仰した月読の化身である兎の彫物やなで兎があるそうです。

徳島には、他にも月読の伝承や兎を神徒とする神社があることから、海人族との関係は深いと考えています。

徳島県阿南市椿町蒲生田鎮座 賀立神社の彫物 Resurrection Of Awa.より引用

埼玉県 蒲生村

今のところ、この地に限定した伝承は見当たりませんが、範囲を武蔵国に広げれば、大阪の蒲生で人柱になった強頸(こわくび)の出身地とも考えられます。

巨大な堤を造るという大事業に際し、遠く武蔵国からも人夫を集めた可能性があり、彼らは土木知識のある渡来人だったとの見方もあるようです。

神功皇后の時代には、武蔵国の千熊長彦が、新羅や百済との交渉役を担ったともあり、こちらも半島の言語に長けた渡来人だった可能性があります。

武蔵国には、中央政府直轄の牧が複数あったことからも、馬の繁殖技術に精通した、渡来人が多く住んでいたのかもしれません。

千熊長彦が百済との交渉により持ち帰ったともされる石上神宮の七枝刀 東京国立博物館ホームページより引用

蒲生氏と神功皇后

今回調べてみた蒲生地名は以上です。

氏で言えば、中世以降に登場する蒲生氏には、近江を出自とする近江蒲生氏と、大隅を出自とする大隅蒲生氏があるようです。

やはりこちらも、蒲生地名がある滋賀と鹿児島に、ルーツがあるのですね。

他に蒲生地名に共通するのは、渡来系が関与している可能性が高いと思われる、水路や堤防などの土木技術。

そして、皇位争いに伴う血生臭い事件と、見え隠れする多氏と、隼人や海部といった海人族の存在。

これらのピースを繋ぎ合わせるには、もう少し調べを進める必要がありそうです。

ちなみに、近江蒲生氏は、近江 御上神社の神職家の系統 三上祝を祖とするともあり、であれば神功皇后の息長氏とも繋がります。

こちらからの視点も気になりますので、機会をみて掘り下げたいと思います。